X (Marie ; la vie à Conakry)

Quand je revins à Conakry en octobre après

les vacances, la réorganisation dont mon oncle m'avait parlé battait

son plein : l'école était méconnaissable. De nouvelles

salles avaient été construites, un nouveau directeur avait été

nommé, et des professeurs vinrent de France. Je reçus bientôt

un enseignement technique irréprochable et un enseignement général

très suffisamment approfondi. Je n'avais plus rien à envier aux

élèves du collège Camille Guy ; je recevais en somme le

même enseignement qu'eux et, de surcroît, un enseignement technique

et pratique dont ils ne bénéficiaient pas. Les anciens élèves

avaient disparu : le chemin de fer Conakry-Niger les avait engagés en

bloc. Et ainsi tout commença, tout commença à partir de

nous, élèves de première année. Mon oncle Mamadou

ne s'était pas trompé et il ne m'avait pas leurré. J'apprenais,

je m'acharnais et j'eus mon nom, chaque trimestre, au tableau d'honneur. Mon

oncle exultait.

C'est cette année-là, cette première

année-là puisque la précédente ne comptait plus,

que je nouai amitié avec Marie.

Quand il m'arrive de penser à cette

amitié, et j'y pense souvent, j'y rêve souvent — j'y rêve

toujours! —, il me semble qu'il n'y eut rien, dans le cours de ces années,

qui la surpassât, rien, dans ces années d'exil, qui me tint

le coeur plus chaud. Et ce n'était pas, je l'ai dit, que je manquais

d'affection : mes tantes, mes oncles me portèrent alors une entière

affection ; mais j'étais dans cet âge où le coeur n'est

satisfait qu'il n'ait trouvé un objet à chérir et où

il ne tolère de l'inventer qu'en l'absence de toute contrainte, hormis

la sienne, plus puissante, plus impérieuse que toutes. Mais n'est-on

pas toujours un peu dans cet âge, n'est-on pas toujours un peu dévoré

par cette fringale? Oui, a-t-on jamais le cœur vraiment paisible?...

Marie était élève de l'école

primaire supérieure des jeunes filles. Son père, avant d'étudier

la médecine et de s'établir à Beyla, avait été

le compagnon d'études de mon oncle Mamadou, et ils étaient demeurés

fort liés, si bien que Marie passait tous ses dimanches dans la famille

de mon oncle, retrouvant là, comme moi, la chaleur d'un foyer.

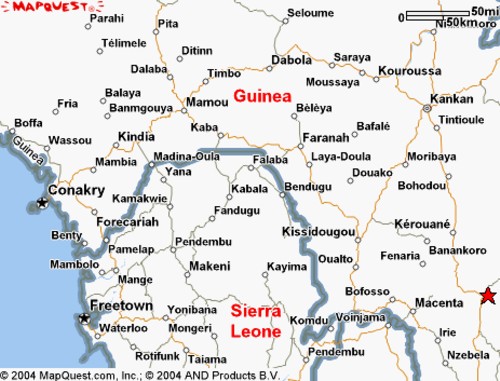

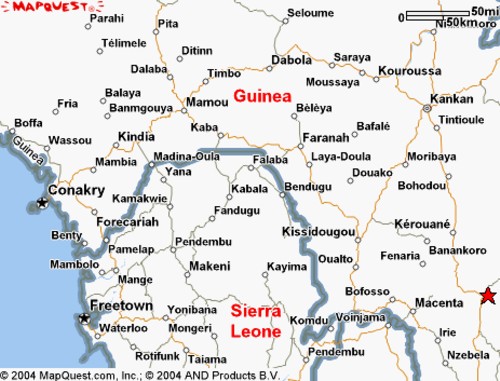

Beyla est marqué par une étoile rouge

(Source: Mapquest)

Elle était métisse, très claire de teint, presque blanche

en vérité, et très belle, sûrement la plus belle

des jeunes filles de l'école primaire supérieure ; à mes

yeux, elle était belle comme une fée! Elle était douce

et avenante, et de la plus admirable égalité d'humeur. Et puis

elle avait la chevelure exceptionnellement longue; ses nattes lui tombaient

jusqu'aux reins.

5 Le dimanche, elle arrivait tôt

chez mon oncle; plus tôt que moi généralement, qui flânais

dans les rues. Aussitôt arrivée, elle faisait le tour de la maisonnée

et saluait chacun; après quoi elle s'installait habituellement chez ma

tante Awa : elle posait sa serviette, quittait son vêtement européen

pour endosser la tunique guinéenne qui laisse meilleure liberté

aux mouvements [cf. III.74], et aidait tante Awa au ménage. Mes tantes

l'aimaient beaucoup, la mettaient sur le même pied que moi, mais la taquinaient

volontiers à mon sujet

— Eh bien, Marie, disaient-elles, qu'as-tu

fait de ton mari ?

— Je n'ai pas encore de mari, disait

Marie.

— Vraiment? disait tante N'Gady. Je croyais

que notre neveu était ton mari.

— Mais je n'ai pas l'âge! disait Marie.

10 — Et quand tu auras l'âge? reprenait tante N'Gady.

Mais Marie alors se contentait de sourire.

— Sourire n'est pas répondre, disait

tante Awa. Ne peux-tu nous donner une réponse plus claire?

— Je n'ai rien répondu, tante Awa!

— C'est bien ce que je te reproche! Quand

j'avais ton âge, j'étais moins secrète.

15 — Suis-je secrète, tante? Parle-moi de toi, quand

tu avais mon âge; jolie comme tu l'es, tu ensorcelais sûrement tout

le canton!

— Voyez-vous la futée! s'écriait

tante Awa. Je lui parle d'elle, et elle me parle de moi! Et non contente, elle

me parle de mes prétendus succès! Est-ce que toutes les filles

qui fréquentent l'école primaire supérieure sont aussi

rusées que toi?

Mes tantes s'étaient très tôt

aperçues de notre amitié et elles y consentaient ; mais

ce n'est pas assez dire: elles y poussaient! Elles nous aimaient également

et elles eussent voulu sans tenir compte de notre jeunesse, que nous

nous fiancions, mais elles demandaient plus, infiniment plus que notre

timidité ne permettait.

Quand j'arrivais de l'école, moi aussi

je commençais par faire le tour de la maison, m'arrêtant un moment

chez chacun pour dire bonjour et échanger quelques paroles, et m'attardant

souvent chez mon oncle Mamadou, qui aimait connaître par le détail

ce que j'avais appris et contrôler ce que j'avais fait.

Aussi lorsque j'entrais chez tante Awa, celle-ci m'accueillait-elle

invariablement par ces paroles:

— Voici que tu as encore fait attendre Mme

Camara n° 3!

20 Mme Camara n° 3, c'était

le nom qu'elle donnait à Marie; tante Awa était Mme Camara n°

1, et tante N'Gady portait le n° 2. Je prenais la plaisanterie du meilleur

côté et m'inclinais devant Marie.

— Bonjour madame Camara n° 3, disais-je.

— Bonjour, Laye, répondait-elle.

Et nous nous serrions la main. Mais tante Awa

nous jugeait trop peu expansifs et elle soupirait.

— Quels lourdauds vous faites! disait-elle.

Ma parole, je n'ai jamais rencontré de tels lourdauds!

25 Je m'esquivais sans répondre

: je n'avais pas l'esprit de repartie de Marie, et tante Awa m'eût

rapidement embarrassé. Je recommençais mes visites, mes

cousins sur les talons ou accrochés où ça se trouvait,

les plus petits dans mes bras ou sur mes épaules. Je m'asseyais finalement

là où cela me chantait, dans le jardin le plus souvent, car la

petite troupe qui m'entourait était alors particulièrement bruyante,

et je jouais avec mes cousins, en attendant qu'on m'apportât à

manger.

C'est que j'arrivais chaque fois le ventre creux,

effroyablement creux, d'abord parce que j'avais naturellement bon appétit

et ensuite parce que je n'avais rien mangé encore depuis le matin: un

jour de sortie, c'eût été péché de

toucher à la tambouille de l'école; aussi je n'y touchais

pas, jugeant qu'il suffisait amplement des six autres jours de la semaine! Mes

tantes qui, ces jours-là, soignaient spécialement leur cuisine,

eussent voulu que je partageasse le repas de Marie; mais le pouvais-je?

Non, je ne me le serais pas permis, et je ne crois pas non plus que Marie le

désirât : nous aurions certainement eu honte de manger l'un

en face de l'autre. Telle était en vérité notre pudeur

— incompréhensible et presque offusquante aux yeux de mes tantes,

mais que Marie et moi ne mettions même pas en discussion — et tel

notre respect des règles. Nous ne commencions à penser à

nous rejoindre, qu'après le repas.

C'était presque toujours chez mon oncle

Sékou que nous nous installions alors : sa chambre était la plus

calme de la maison, non que mon oncle Sékou se privât de parler

— j'ai dit qu'il avait de prodigieux moyens d'orateur! [cf. IX.86]

—, mais n'étant pas marié, il sortait beaucoup; et nous demeurions

seuls!

Mon oncle nous laissait son phono et ses disques,

et Marie et moi dansions. Nous dansions avec infiniment de retenue, mais il

va de soi: ce n'est pas la coutume chez nous de s'enlacer ; on danse face à

face, sans se toucher; tout au plus se donne-t-on la main, et pas toujours.

Dois-je ajouter que rien ne convenait mieux à notre timidité

? Il va de soi aussi. Mais eussions-nous dansé si la coutume

avait été de s'enlacer? Je ne sais trop. Il me semble que

nous nous fussions abstenus, et bien que nous eussions, comme

tous les Africains, la danse dans le sang.

Et puis nous ne faisions pas que danser: Marie

tirait ses cahiers de son cartable et réclamait mon aide. C'était

l'occasion — ma meilleure occasion, croyais-je! — de manifester mes

talents, et je n'y manquais point, j'expliquais tout, je ne passais pas un détail.

30 — Tu vois, disais-je, tu cherches d'abord le quotient de...

Marie! est-ce que tu m'écoutes ?

— Je t'écoute!

— Alors retiens bien: pour commencer tu

cherches...

Mais Marie écoutait peu, très peu;

peut-être même n'écoutait-elle pas du tout ; il suffisait

qu'elle vit la solution s'inscrire sous le problème que, sans moi, elle

eût renoncé à résoudre; le reste la préoccupait

peu : les détails, les pourquoi, les comment, le ton pédant que

sans doute je prenais, tout cela glissait sur elle ; et elle demeurait les yeux

vagues. A quoi pouvait-elle bien rêver? Je ne sais pas. Peut-être

devrais-je dire je ne savais pas en ce temps-là. Si j'y songe

aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas à notre amitié

qu'elle rêvait ; et je me trompe peut-être. Peut-être! Mais

je vois bien qu'il faut ici m'expliquer.

Marie m'aimait, et je l'aimais, mais nous ne

donnions pas à notre sentiment le doux, le redoutable nom d'amour. Et

peut-être n'était-ce pas non plus exactement de l'amour,

bien que ce fût cela aussi. Qu'était-ce ? Au juste qu'était-ce

? C'était assurément une grande chose, une noble chose : une merveilleuse

tendresse et un immense bonheur. Je veux dire un bonheur sans mélange,

un pur bonheur, ce bonheur-là même que le désir ne trouble

pas encore. Oui, le bonheur plus que l'amour peut-être, et bien que le

bonheur n'aille pas sans l'amour, bien que je ne pusse tenir la

main de Marie sans frémir, bien que je ne pusse sentir ses cheveux

m'effleurer sans secrètement m'émouvoir. En vérité,

un bonheur et une chaleur! Mais peut-être est-ce cela justement

l'amour. Et certainement c'était l'amour comme des enfants le ressentent;

et nous étions encore des enfants! Officiellement j'étais devenu

un homme : j'étais initié; mais suffit-il? Et même suffit-il

de se comporter en homme? C'est l'âge seulement qui fait l'homme, et je

n'avais pas l'âge...

35 Marie avait-elle de notre amitié

une conception autre? Je ne le pense pas. Etait-elle plus avertie que je ne

l'étais? Souvent les jeunes filles sont plus averties, mais je ne crois

pas que Marie le fût plus que moi, et sa retenue même —

notre commune retenue — me persuaderait plutôt du contraire, encore

qu'autour d'elle il y eut un déchaînement de passions dont elle

devait bien avoir quelque notion. Mais, au fait, en avait-elle notion? Je ne

sais pas. Je ne sais plus si son attitude était consciente ou si elle

était purement instinctive, mais je sais, je me souviens que Marie demeurait

sourde à ce déchaînement.

C'est que je n'étais pas seul à

aimer Marie, bien que je fusse seul peut-être à l'aimer

avec cette innocence; au vrai, tous mes compagnons aimaient Marie! Quand las

d'écouter des disques, las de danser et nos devoirs terminés,

nous partions nous promener et que je prenais Marie sur le cadre de ma bicyclette,

les jeunes gars de Conakry et plus spécialement mes compagnons

d'école et les collégiens de Camille Guy nous regardaient

passer avec des regards d'envie. Tous eussent voulu avoir Marie

pour compagne de promenade, mais Marie n'avait point d'yeux pour eux,

elle n'en avait que pour moi.

Je ne me le rappelle pas par vantardise, encore

qu'à l'époque je fusse assez fiérot de ma chance; non,

je m'en souviens avec une poignante douceur, je m'en souviens et j'y rêve,

j'y rêve avec une mélancolie inexprimable, parce qu'il y eut là

un moment de ma jeunesse, un dernier et fragile moment où ma jeunesse

s'embrasait d'un feu que je ne devais plus retrouver et qui, maintenant, a le

charme doux-amer des choses à jamais enfuies.

Je roulais généralement vers la

corniche.

La corniche à Conakry

Source: http://africartmodern.com/site19.06.02/1en/conakry%20photo_e.htm

Là, nous nous assayions et regardions la mer. J'aimais regarder la mer.

Quand à mon arrivée à Conakry j'avais fait le tour de la

ville et que j'avais brusquement découvert la mer, j'avais été

d'emblée conquis [cf. IX.78]. Cette grande plaine. Oui, peut-être

cette plaine liquide me rappelait-elle une autre plaine; la grande plaine

de Haute-Guinée où j'avais vécu... Je ne sais pas. Mais

même à supposer que l'attrait qu'exerçait la mer sur mon

esprit eût faibli depuis ma première découverte, je ne serais

pas moins revenu la contempler, revenu m'asseoir sur la corniche, car Marie

aussi n'aimait rien tant que de s'asseoir ici et de regarder la mer, de la regarder

jusqu'à n'en pouvoir plus.

La mer est très belle, très chatoyante,

quand on la regarde de la corniche : elle est glauque sur les bords, mariant

le bleu du ciel au vert lustré des cocotiers et des palmiers de la côte,

et frangée d'écume, frangée déjà d'irritations;

au-delà elle est comme entièrement nacrée. Les îlots

à cocotiers qu'on aperçoit au loin dans une lumière légèrement

voilée, vaporeuse, ont une tonalité si douce, si délicate,

qu'on en a l'âme comme transportée.

L'Ile Cassa, vue de Conakry

Source: http://africartmodern.com/site19.06.02/1en/conakry%20photo_e.htm

Et puis il vient du large une brise qui, bien que faible, ne rompt pas moins

la chaleur d'étuve de la ville.

40 — On respire! disais-je. Enfin, on respire!

— Oui, disait Marie.

— Tu vois ces îlots, là-bas

? Je parie qu'on y doit mieux respirer encore que sur la corniche.

— Sûrement! disait Marie.

— Tu n'aimerais pas y aller?

45 — Où? disait-elle. Dans les îlots! Mais il

y a la mer!

— Eh bien! naturellement il y a la mer.

— Mais personne ne va dans ces îlots:

ce sont des îlots perdus!

— Les pêcheurs y vont. Nous prendrions

une barque et une demi-heure plus tard nous aborderions.

— Une barque ? disait Marie.

50 Et du regard elle évaluait la

violence des vagues qui venaient briser contre les rochers rouges du rivage.

— Je n'aimerais pas entrer dans une barque,

disait-elle. Tu ne vois pas comme la mer est forte?

Oui, la mer était forte, elle brisait

fortement contre la côte. Une barque était une chose bien fragile

pour l'aventurer contre cette force. Les pêcheurs n'hésitaient

pas, mais nous n'étions pas des pêcheurs. Il aurait

fallu comme eux connaître la manœuvre, connaître les endroits

où la mer est la moins forte et comment elle se laisse apprivoiser; et

je ne savais rien de la mer! Je m'étais bien aventuré sur le Niger,

mais la mer avait une autre puissance. Le Niger coulait avec une force paisible

; il était paisible ; il ne se fâchait un peu qu'en temps de crue.

La mer, elle, n'était jamais paisible : elle n'interrompait pas de se

dresser avec une force rebelle.

— Nous pourrions demander à

des pêcheurs de nous y conduire, disais-je.

— Pourquoi le leur demander? disait Marie. Tu

n'as pas besoin d'eux pour y aller, tu n'as même pas besoin de barque

: il te suffit de regarder! Si tu regardes les îlots longtemps, si tu

peux en regarder un sans ciller, le regarder assez longtemps pour le

voir trembler, c'est comme si tu avais abordé: tu es dans l'îlot!

55 — Tu crois ?

— Ecoute! Tu peux même entendre le

passage de la brise dans les cocotiers ; tu peux entendre le frémissement

des cocotiers.

Mais c'était au-dessus de nous, c'était

au sommet des cocotiers plantés en bordure de la côte que la brise

passait, c'étaient seulement les palmes de nos cocotiers qui frémissaient.

Et l'enchantement brusquement cessait : nous éclations de rire.

De quoi parlions-nous encore? De l'école

évidemment : nous échangions les derniers potins de nos écoles;

peut-être aussi évoquions-nous des souvenirs, peut-être

parlais-je de Kouroussa et de mes séjours à Tindican. Mais

encore? Je ne sais pas, je ne sais plus. Sans doute ne nous cachions-nous

rien, sauf notre amitié, sauf nos cœurs ; nos cœurs qui étaient

comme les îlots que nous regardions frémir au loin dans une lumière

voilée : nous pouvions nous y transporter par la pensée, nous

ne devions pas les aborder par la parole. Notre amitié était en

nous, enfouie au plus profond de nous. Il fallait qu'elle demeurât

secrète ; une parole, une seule parole peut-être l'eût

effarouchée ; une parole aussi l'eût presque immanquablement

transformée, et nous n'attendions point qu'elle se transformât:

nous l'aimions telle qu'elle était. Il pourra sembler ainsi qu'il y avait

tout et rien entre nous ; mais non! il y avait tout, et il n'y avait pas rien

: personne n'a jamais été si proche de mon cœur que

Marie, personne ne vivait dans mon cœur comme Marie!

La nuit maintenant approchait, et nous rentrions.

« La fin du jour déjà? » pensais-je en pédalant.

Oui, déjà ce dimanche tirait à sa fin! Le temps, durant

la semaine, était comme immobile ; le dimanche, il courait d'une traite

du matin à la nuit ; il n'arrêtait pas de courir! Il courait aussi

rapidement les dimanches de pluie, quand nous demeurions enfermés au

logis, que les dimanches de soleil ; et le rideau de pluie, ce terrible rideau

de pluie de Conakry, si lassant, si interminable quand il s'abaissait devant

les fenêtres de l'école, restait clair quand j'étais près

de Marie...

60 Ainsi passèrent ces années.

J'étais loin de mes parents, loin de Kouroussa, loin de ma grande plaine

natale, et je pensais beaucoup à mes parents, je pensais

souvent à Kouroussa, je pensais à Tindican, mais

je passais néanmoins chaque dimanche en famille, une famille où

chacun m'aimait, où j'aimais chacun — et Marie me donnait son amitié!

J'étais au loin, je n'étais pas malheureux.

A l'issue de la troisième année,

je me présentai au certificat d'aptitude professionnelle. On nous avertit

qu'une moyenne de six dixièmes serait exigée pour les épreuves

techniques et classiques, et que les ingénieurs résidant à

Conakry formeraient le jury. Puis l'école désigna les quatorze

candidats qui paraissaient les plus aptes à se présenter, et je

fus heureusement du nombre.

Je voulais absolument passer mon certificat.

J'avais bûché ferme durant trois ans ; je n'avais jamais perdu

de vue la promesse que j'avais faite à mon père [cf. IX.36],

et pas davantage celle que je m'étais faite à moi-même;

constamment je m'étais maintenu parmi les trois premiers, et j'avais

quelque raison d'espérer qu'il n'en irait pas autrement à l'examen.

Néanmoins j'écrivis à ma mère afin qu'elle fît

visite aux marabouts et obtînt leur aide. Dois-je en déduire

que j'étais spécialement superstitieux à l'époque?

Je ne le pense pas. J'étais très simplement, j'étais tout

simplement un croyant ; je croyais que rien ne s'obtient sans l'aide

de Dieu, et que si la volonté de Dieu est depuis toujours déterminée,

elle ne l'est point en dehors de nous-même ; je veux dire : sans que nos

démarches, bien que non moins prévues, n'aient, en une

certaine manière, pesé sur cette volonté; et je

croyais que les marabouts seraient mes intercesseurs naturels.

Mes tantes, de leur côté, firent

des sacrifices et offrirent des noix de kola aux diverses personnes que leur

désignèrent les marabouts consultés. Je les vis fort anxieuses

de mon sort ; je ne crois pas qu'elles le furent moins que ma mère même.

Marie l'était davantage encore si possible : elle était assez

indifférente à ses propres études, mais je ne sais vraiment

à quelles extrémités elle se fût portée

si, dans le journal officiel de la Guinée, elle n'eût point

vu figurer mon nom parmi les candidats admis. J'appris par mes tantes

qu'elle aussi avait fait visite aux marabouts, et je crois bien que cela

me toucha plus que tout.

Enfin l'examen vint! Il dura trois jours; trois

jours d'angoisse. Mais il faut croire que les marabouts me furent de bonne aide:

je fus reçu premier sur les sept candidats admis.